中国教育学会国际教育分会深入研讨“一带一路”国家文化与教育发展

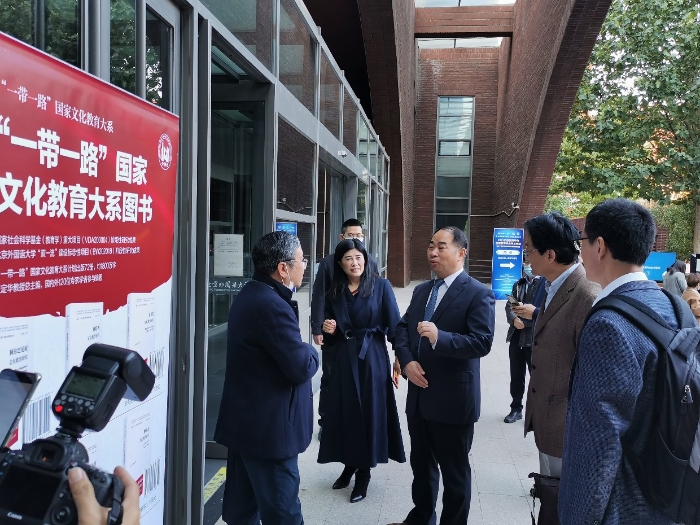

为了更好地了解“一带一路”国家的教育特色,深化中外文化教育交流,推进“一带一路”国家文化教育的共同繁荣与互利合作,2021年10月23日召开的“2021中国教育学会国际教育分会学术年会暨第二届北外比较教育与国际教育论坛”特设“‘一带一路’国家文化与教育发展交流”分论坛。会前,北京外国语大学党委书记、中国教育学会国际教育分会理事长、“一带一路”国家文化教育大系总主编王定华,外研集团党委书记、董事长,外研社社长,中国教育学会国际教育分会副理事长王芳和与会专家进行了亲切的交谈,强调“一带一路”国家文化教育大系服务国家重大战略,政治意义深远;希望大系所有专家学者不畏困难,齐心协力,奋发有为,用自己的行动响应“一带一路”倡议,为服务教育强国建设、助力构建人类命运共同体做出新的贡献。

分论坛由外研社党委副书记、副董事长、常务副社长刘捷编审主持,全国教育科学规划领导小组学科专家组成员、西南大学教育学部徐辉教授,人民教育出版社研究员、《中国教育科学(中英文)》杂志副主编石筠弢编审,北京外国语大学专用英语学院副院长仵胜奇副教授,中国社会学会教育社会学专业委员会副理事长、曲阜师范大学教育学院副院长徐瑞教授和中国教育学会比较教育分会理事、陕西师范大学教育学院袁利平教授分别做了专题报告。

徐辉教授从新中国对外教育援助历史、我国对“一带一路”沿线国家教育援助的内生逻辑和基本经验三个方面,系统总结了新中国成立以来,尤其是改革开放以来我国教育援助的发展阶段、特点类型、原则方针和主要经验。他指出,我国对外教育援助的基本逻辑是把中国人民的利益同世界各国人民的共同利益结合起来,支持和帮助发展中国家发展教育,提高教育水平,促进人力资源开发,最终实现各国共同发展。

石筠弢编审以“中泰教育交流:现状、启示与建议”为题,从中泰双向留学、合作办学、签订多边协议、学术交流等方面,辅以孔子学院的开设等典型案例,向与会人员介绍了中泰两国“教育和人文相伴”“政府主导与民间共振”“平等协商,合作共建,互利共赢”等教育交流的基本特征,并针对两国未来的教育交流合作提出了切实而中肯的建议。

仵胜奇副院长不仅向与会人员介绍了尼日利亚的国情、高等教育的历史沿革和现实状况,还结合尼日利亚的历史、人口族群、宗教信仰、经济发展、政策法律等,分析了尼日利亚高等教育的优势所在及其面临的主要挑战,使与会人员对这个非洲第一大经济体国家的高等教育有了深切的了解。

徐瑞教授报告的主题是“新西兰学前教育的理念、制度与经验”。在报告中他特别提到,多元教育、全纳教育、融合教育这三大教育理念是新西兰学前教育的鲜明特征,这些理念在课程标准、教育政策、师资力量、战略规划等方面都有体现。徐瑞教授的报告让与会人员对新西兰的学前教育理念、经验和方法有了清晰的了解,并从中受益匪浅。

因疫情原因,袁利平教授未能亲临会场发言交流,他通过线上与参会人员分享了“一带一路”倡议下中国和智利教育交流合作的情况。他认为,中智教育交流经历了酝酿准备、初步发展、不断深化和内涵发展四个时期,交流合作围绕“加强顶层设计,构建教育合作机制”“开展交际交流、深化高等教育合作”“重视科研合作,提升协同合作水平”等主题开展,呈现了“以双边关系发展为基石”“以政府政策支持为保障”“以人文交流互鉴为纽带”“以国际多边合作为依托”的四大特点。

五位专家从“一带一路”国家教育的不同方面,结合自身积淀多年的丰富教育理论与实践,高屋建瓴,对“一带一路”国家教育发展的特色与经验、挑战与对策,以及这些国家与中国的教育交流与合作、趋势与展望展开了深入探究,并与现场参会人员进行了热烈、积极的互动、交流,为大家了解“一带一路”国家的文化教育生态提供了鲜活的参考资料、丰富的研究视角和有益的理论指导。

最后,刘捷编审对分论坛的讨论进行了总结发言。他指出,“一带一路”各国教育特色鲜明,资源丰富,互补性强,合作空间巨大,合作前景广阔。推进“一带一路”国家文化教育共同繁荣,既是加强不同文化教育互利合作的现实需要,也是推进中国文化教育改革发展的睿智之举。新时代中国的教育学者应当将“一带一路”国家文化教育研究作为国际和比较教育新的增长点,拓展我国国际与比较教育研究新领域,丰富国际与比较教育研究新文献,以自己的聪明才智发展学术,为国出力,服务国家重大发展战略。