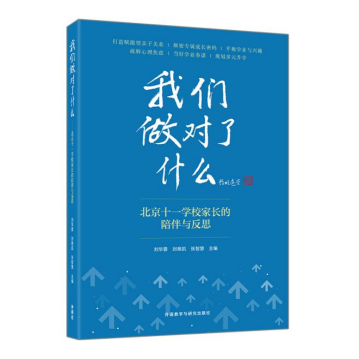

外语教学与研究出版社2025年7月出版的《我们做对了什么——北京十一学校家长的陪伴与反思》是一本实用性家庭教育图书。全书汇集了46篇北京十一学校家长的教育实战心得,聚焦学习、交往、生活及升学等核心命题。书中既有培养自律习惯、平衡社团学业、规划选科升学等实用策略,也包含心态调整、化解亲子冲突、引导人际关系的真实案例。从“指挥官到军师”的角色转型、兴趣与学业的动态平衡,到学科竞赛、强基计划、综合评价、合作办学等多元升学路径深度解密,本书坦诚而全面地分享了家长们在上述实践中的试错与反思。

谢维和|家庭教育中有真学问

刘华蓉博士与北京十一学校的40余位家长共同写了一本书,介绍和分享了他们在孩子18岁参加高考之前,支持、陪伴孩子的做法和思考,反思了他们在教育孩子过程中的得失。其中,有的作者介绍了自己从小时候培养孩子好习惯、好品行的做法,有的作者专门写高中阶段怎么帮助孩子做好选择和高考准备,还有的家长分享了与孩子交流与“斗争”的故事,也有的家长坦言了家庭教育中的难点与自己的办法,等等。他们都用亲身经历回答了:家长怎么和中学阶段的孩子相处,怎么在孩子学习压力大、情绪波动大的时候提供帮助,怎么鼓励孩子顺利走过高考、进入大学。他们为读者呈现了自己不断反思、不断改变教育观念和方法,调整心态去理解孩子、尊重包容孩子和支持孩子健康成长的过程,以及在这个过程中自己逐渐成长为一名称职与优秀家长的心路历程与实践体会。这样的选题与体裁非常有意思,也很有可读性。

《我们做对了什么——北京十一学校家长的陪伴与反思》,这本书及这个书名特别有味道。这个味道表现在三个方面。首先,他们真的做对了!而且是做了一件非常正确的事情。家庭教育是整个教育体系中非常关键的一个环节,有的学者甚至认为它是社会化的摇篮。它与学校教育及社会教育共同构成了一个完整的教育环境。孩子们的很多价值观念、道德品质、行为习惯、生活方式,以及身体状况,等等,都与家庭教育存在非常密切的关系。从理论与实践中都可以发现,孩子们的道德意识与行为的培养,都是从家庭开始的。用学术的话语讲,一个人的道德发展是从私德开始的,并且从私德推广到公德;而家庭作为一个最基本的私域与初级群体,则是私德养成与发展必不可少的一环。过去,有人提出顺序理论认为,家庭教育与学校教育是两个不同阶段的教育形态。而现在的社会教育研究则已经发现,家庭教育与学校教育是重叠的,并且发生在所有的正规教育阶段。由此,我甚至愿意说:不懂家庭教育,就很难真正成为一个合格的教育者;一个社会如果缺少充分的家庭教育,往往很难成为一个和谐的社会;一个国家如果缺乏良好的家庭教育,也很难真正成为一个教育强国。所以,能够真正与孩子进行轻松和有效的交流,是家庭建设与家庭教育的一件非常重要的工作,也是家庭幸福的重要基础,更是孩子健康成长的必要条件。我曾经读过一本书,作者通过研究分析,特别是分析大量实证材料,发现了一个非常重要且具有普遍性的现象:在孩子的成长过程中,良好的家庭教育往往是影响孩子一生的最重要的因素。刘华蓉博士与其他十一学校家长们的工作,具有非常重要的理论价值与现实意义。

这本书及书名很有味道的第二个原因,是主编与作者们的确做对了,他们是在用正确的方式开展家庭教育。家庭教育给人的印象常常是一个无足轻重的“小儿科”,看起来好像非常简单和容易,但实际上它是一门真学问,其中包含了许多教育的道理、亲子关系的理论,以及现代社会青少年成长的规律与挑战,等等。有些大名鼎鼎的教授在指导研究生方面头头是道、轻车熟路,可往往在自己孩子的教育上,手足无措、不知所然;有些孩子成长得很好,但家长却又说不出什么经验与体会——类似这样的情况可谓比比皆是,不一而足。而这本书的书名中的“陪伴”二字,既是作者们的经验总结,也道出了家庭教育的真谛。家庭教育的方法万千条,陪伴是第一条。从文化资本的理论看,陪伴是文化资本传递最基本的途径与方法。这种陪伴意味着一种时间的投入,意味着一种相互平等与相互尊重的相处,意味着一个非常和谐的家庭环境,还意味着一种合理的亲子关系。可以说,没有陪伴,就没有教育;没有正确的陪伴,就没有有效的教育;没有合理的陪伴,也就没有孩子们的健康成长;没有陪伴,更罔谈家庭的快乐与幸福。

这本书及书名有味道的第三个原因在于书的实用性。这件事不仅做对了,不仅是用对的方式做的,而且对社会和年轻的家长们十分有益。书中的许多案例与观点,都是作者们的亲身经历与立足于现实经验的思考。他们所经历的这些挑战与困惑,也是今天中国许多家长的普遍苦恼,包括怎么理解孩子,怎么在尊重孩子的前提下支持孩子选科、选专业、选大学,怎么帮助孩子处理好与老师、同学的关系,帮助孩子缓解焦虑和青春期压力……所以,本书针对家长们如何更好地与孩子交流,与孩子一起分享喜悦与共渡难关,提供了十分有效的实证性经验与可操作的方法。

家庭教育是一门真学问,也是家长们不得不参与的一项人生的考试。本书的主编与作者们为这个考试提供了很好的参考资料和教辅材料,其中包含了活生生的示范与参照。他们的实践证明,学习和反思是成为优秀家长的必要条件。家庭教育有自身的规律和独特的方法,而且涉及许多学科的知识,要成为一个优秀的家长,需要不断学习。家庭教育要讲究方法,要讲科学。要建设美好幸福的家庭,培养优秀的下一代,家长就要学会正确科学地育儿,掌握建设家庭的知识和能力。广大家长既要学一点家庭教育的理论、知识,更要学习借鉴行之有效的家庭教育方法,做智慧的家长。

刘华蓉|在教育的河流中,与孩子一起探索生命的航向

这是为家有中小学生的读者撰写的一本书,更是为家有高考生的家庭撰写的一本书。书的作者有一个共同的身份:北京十一学校家长——他们的孩子从这所著名的学校高考毕业。在孩子走过高考之后,这些家长们进行了反思:在陪伴孩子的历程里,我们做对了什么?又做错了什么?他们在记录所行的同时,写下了所思。

作为一名教育工作者,过去30年间,我收到过无数家长朋友的求助:如何让孩子自觉学习?孩子沉迷手机该怎么管?孩子抑郁了怎么救?高中选科怎么选?高三焦虑到失眠怎么办?高考后志愿怎么填报?……孩子们面对无数成长困惑,家长们面临无数教育难题。这些问题背后,是当代家庭教育普遍存在的迷茫与无力。如何消除这些迷茫与无力?《我们做对了什么——北京十一学校家长的陪伴与反思》一书提供了很好的帮助。

中学阶段正值孩子的青春期,是人生从童年迈向成年的关键转折期。伴随剧烈的生理、心理变化,学生面临自我意识高涨、情绪波动大、认知能力飞跃、同伴关系变化等挑战。有的家长和教师头疼:这个阶段的孩子最难管、最难教。有的家长庆幸:孩子没有逆反,顺利度过了青春期。如何帮助中学阶段的孩子形成良好的性格、积极向上的价值观,发展关键思维能力与社交技能,提高学习成绩,顺利考到心仪的学校,是每一个中学生家长面临的问题。本书的作者们作为“过来人”,分享的正是这方面的心得和经验。

本书内容的“明线”,是十一学校的家长怎么陪伴和支持中学阶段特别是高中阶段的孩子;还有一条“暗线”,是十一学校的教育教学方式变革。两条线交织在一起,也体现了一所高水平学校是怎么与家庭在教育上互补的。

十一学校是一所把“成为伟大的学校”作为愿景的优质学校,也是一所在外人眼里很特别的学校:“没有行政班”“没有班主任”“选课走班”“每个人的课表都不一样”“分层教学”等,都率先发生在这所校园里。校园里社团多、活动多,学生的学习压力也不小,教师们承担着多种角色,每个角色都围绕着学生转。十一学校的家长也很特别:他们对学校的认可度很高,相互交流和帮助的氛围很浓。家长们甚至形成了“传帮带”传统,建立了跨届“传帮带”微信群:历届毕业生家长们都会在孩子毕业后,自发撰写培养孩子的经验和教训,分享给依然在校的学生和家长。这种集体智慧的沉淀,让十一学校家长不再是孤军奋战,而仿佛是在参与一场“接力赛”。

本书的作者们,正是具有“传帮带”精神和大爱的十一学校家长。他们希望通过记录自己陪伴孩子成长的经历,帮助到更多的家长和孩子。

教育仿佛奔涌的大江大河。高考是大多数孩子人生中一定会经过的渡口,也是航程中必经的隘口,孩子们从此登岸,小憩片刻,再由此出发,借力激流奔向新的河岸。怎么帮助孩子直面高考,赢得高考?怎么帮助孩子纵使没有赢得高考,依然赢得人生?……撰写本书的家长们因为经历过,所以深解其中味,他们和孩子一起找到的,不仅有躲避暗礁、顺利上岸的技巧,更有驭舟远行的智慧。

全书以真实、真诚的笔触,记录了一个个家庭陪伴孩子度过青春期和应对基础教育阶段挑战的历程。作者们既是中国教育改革的亲历者,也是现代家庭教育困境的突围者。他们用十几年的陪伴,在应试与育人中探索出一条平衡之道:从幼年习惯的养成到青春期的价值观碰撞,从学业压力的疏导到人生目标的明确,从选科和考试的技巧到大学的选择,每一篇故事都是家庭教育智慧的凝结,也容易引发共鸣。

作者们分享了大量怎么提高学习效率和成绩、怎么处理好学习与兴趣爱好的关系、怎么帮助孩子缓解高考焦虑、怎么找到自己的专业目标乃至怎么填报好高考志愿的案例。他们面临和所有家长同样的教育困难,面对手机管理、心理压力、成绩波动、学业倦怠、选择困难等难题,坦诚分享了自己的试错与思考。在“我们做对了什么”背后,是“我们做错了什么”的坦诚反思,这种不完美的真实构成了本书最具参考价值的部分——它告诉我们,家庭教育没有标准答案,怎么帮助孩子应对高考也没有标准路径,只能在具体情境中不断调整。书中那些充满冲突与挑战的记录揭示:危机与问题恰恰是教育的契机。

作为本书主编,让我深感触动的不仅是书中那些行之有效的帮助孩子的方法,更是十一学校的家长们在孩子的成长中获得的成长:他们感悟到了将“人的成长”置于“分数的追逐”之上的教育真谛,感悟到了与孩子共同成长的教育智慧和乐趣,感悟到了真正形成孩子长期竞争力、人生续航力的绝不仅仅是高考取得好分数,并由此形成了充满情感支持的亲子关系、温馨和谐的家庭氛围、直面困难积极应对的“高考态度”。

大部分孩子基础教育的句点是高考。本书有不少文章聚焦于如何陪伴孩子顺利度过高考前的岁月并赢得高考,但给予我们的启示远超一场考试:人生就是一场大考,在教育的长河中,重要的不是帮助孩子抢先抵达某个渡口,而是在航程中让孩子学会自己掌舵。

在教育的长河中,方向重要,沿途的风景、交汇的支流与包容的河床也重要,正是它们带来了教育的生机和活力,带给更多孩子成长的机会。在这条河中,无数家长陪伴着孩子奋力前行——他们或逆流而上,或顺水而行,或在看似平静无波但充满惊险的深水区停留,我们期待每一个孩子都能找到自己的航向。

当舟楫划过高考的隘口,前方仍有星辰大海——那才是孩子们将要去的远方。

刘云杉|一幅洞悉中国当下民情与风尚的“清明上河图”

很高兴有机会来和大家谈一谈,分享我的阅读体会,主要有三点感受:

首先,这本书非常好看,它不仅是一部聚焦家庭陪伴、指导孩子成长的“葵花宝典”,也是帮助我们一起解锁青少年心理的成长密码。作为家长,在阅读过程中,我时常会心一笑。这些家长把项目管理、SWOT的决策法运用到日常生活中,可以说,他们每个都可以去当CEO。他们非常专业地把时间分成了深度时间、探索时间和碎片时间,也扮演着孩子成长过程中的情报员、规划师、辅导员。我不禁感慨,今天的父职母职竟然要承担这么多的专业角色。阅读中,我的心有揪紧时,眼泪都快流出来:书中有个情节,孩子掉队了,怯怯地说:“小苗长不了了,因为根儿都烂透了。”父母怎么来给予他信心呢?妈妈这样回应:“可以把根儿裁了,把半截儿的杆儿扎到土里,它可以再生根”,艰难地帮助孩子从“我不行”到“我可以”。我还看到了他们的真诚反思:每篇文章后面有一段假设“假如可以重来”,印象比较深的反思有:“不会让孩子学那么多奥数,不会在小学阶段透支孩子的学习能力。应该多带孩子去感受大自然,多让孩子感受人间烟火气”。

第二点感受,我认为这是一本非常耐看的书。作为一个研究者,在我看来,它如同一幅难得的、体察洞悉当下中国社会风俗与民情的“清明上河图”。我们从中看到了一个个真实的家庭,听到了客厅里的交谈,也觉察到了亲子关系间的幽微之处。北京十一学校的家长们秉持“多做饭”“少说话”“不添乱”三原则。我们不仅看到各家精心准备的早餐,爱是具体的;父母关切深,但又要少说少问——管住嘴,爱是小心的,有节制的;不添乱、不干扰,这背后体现的是对孩子、对老师、对学校的信任。这三个原则,真切道出了高三学生、高三父母的日常,也道出了他们既纠结又通达的心理。

书中的每一个案例都非常具体,来自他们遭遇的事情,是他们贴己切身的体悟与反思,可谓身体力行的教育学。这些感悟与方法是他们生活中的智慧,也是日用伦常中的中国智慧。妈妈们反思:应该少说“你应该”,多问问“你想怎么样”;自觉地“闭嘴”,不仅要戒掉大而空的长篇大论,也要警惕小事上的唠唠叨叨……多倾听,多陪伴,母亲的温暖中有节制。今天的父爱也不能再“爹味”十足,多年父子成兄弟,父子之间充满同情与共情,当孩子受到挫折时,他放下身段,和孩子一起调侃自己年轻时候的糗事,不光是“过来人”,而是“我也年轻过”;当孩子碰到麻烦时,父亲则默默地站在后面,指出孩子必须去解决的问题——哪些原则该坚持,哪些地方要不断推进——简洁,有条理,不纠结。父亲的平实中有力量。

第三,这还是一本充满力量的书,它不仅是一项行动研究,甚至堪称一份“行动纲领”。正如北京十一学校的家长们所倡导的“迈开腿,管住嘴”,这里的管住嘴,有双重含义,少说少吃;迈开腿,却是直白的,用奔跑来缓解焦虑,用奔跑来传递着“我可以,你也可以”的期待,与其鸡娃,不如鸡自己。家长们相约跑步,将陪伴孩子变成陪跑,这就有了十一家长跑团,有的家长跑出了人生第一个全马,很多家长跑了半马,一年累积3万多公里,人均1000公里。我想,父母不仅仅是在陪跑、陪伴,他们更是跑出了自己人生的精彩。在奔跑中,他们有昂扬的精神力量,也有与自己的和解,还有对群体的信任、对社会的善意。

主编华蓉说,这本书有两条主线:明线是北京十一学校的家长如何陪伴孩子成长,暗线则是十一学校的教育教学改革。我想说,这本书亦如一条大河,面上是40多个家庭与孩子成长的故事,像波浪一样波光粼粼;而暗线却是河床之下那些涌动的力量,大河奔流的力量。这些力量,源于中国家庭对教与养、生与育的实践,源于当下的中国人对好的人生、好的生活的身体力行,源于对身边的人、对学校的信任和托付,更源于每一个人从身边、从家庭、从周边、从邻里出发,实实在在地建设我们的社会,建设当下的中国。我想,这是教育强国的根系所在。就此而言,这本书正是一份切实有力的行动纲领。

王芳|家庭教育新问:我们做对了什么?

时代飞速发展,教育理念不断更新,“今天我们需要什么样的家庭教育?”已成为每个家庭必须直面的重要课题。这个问题的答案,不仅关乎千万孩子的成长,更关系到未来社会的发展方向。外研社推出的新书《我们做对了什么——北京十一学校家长的陪伴与反思》,为我们探索这个问题提供了宝贵的思考维度和实践参考。

在我看来,这本书的书名自带一种力量。每次念出这个书名,我都觉得,它是在传递一种珍贵的思维方式。它也像一个温柔的邀请,邀请我们每一位关心教育的人,先放下“我哪里还做得不够”的焦虑,换个角度,从“我们做对了什么”出发,开启一场真诚的思考。

书中最打动人的,正是这种思考所带来的光亮。记录这些故事的人,是40多位北京十一学校的家长。他们面临的困惑、付出的努力、收获的反思,与我们千千万万的家庭息息相通。书里没有高高在上的说教,只有平实的记录、真诚的分享和坦诚的反思。它让我们清晰地看到:教育,从来不是一场孤军奋战的跋涉,而是一次家校携手、共同成长的温暖旅程。

更吸引人的是,这些真实而鲜活的案例将思考落到了实处。比如有的家长从“追问分数”转向“先听孩子说”,让孩子愿意主动分析试卷,帮助孩子在总结“做对了什么”中重建信心;有的家长在面对孩子沉迷社团时,从焦虑到理解,最终陪伴孩子找到学业与热爱的平衡点,守护了兴趣的火苗;还有家长在选科、竞赛等关键决策中,从代作主张变为共同分析,把选择权还给孩子……这些故事细致记录了家长们在情绪支持、自主管理、兴趣平衡、升学选择等多方面的教育探索,更深刻折射出陪伴的本质——不是塑造一个“完美孩子”,而是在尊重与信任中,与孩子一起走向更开阔的成长可能。

我既是这本书的策划人与出版人,也是它的第一批读者。作为一名母亲,面对孩子飞速的成长,也几乎每天都在面对“亲子关系怎么处理”“学业和兴趣如何平衡”“家校如何协同”“未来如何选择”等实实在在的问题。这本书,于我而言,既是一颗“定心丸”,让我在焦虑中回归从容;又如同一幅“导航图”,在迷茫处照亮选择,真切回应着我们这一代父母共同的疑惑与期待。

最近一段时间,我收到了很多让我非常感动的读者反馈。有一位妈妈说:“看完书,我第一件事就是去拥抱了我的孩子,跟他说‘我们一起努力’。”有一位年轻老师说,这本书是她读过的“最实用的家校沟通指南”。更让我触动的是来自孩子的回应——有位小读者把书中划了线的句子悄悄放在爸爸床头;还有一个孩子说:“这本书让我第一次感受到,原来爸爸妈妈也在学习如何做父母,他们和我一样,也在成长。”也有专家说,从某种程度上来说,这本书填补了教育传播的空白。这些真实的回响,让我们更加坚信,出版这本书的意义,远远超出了一本书本身。我们欣喜地看到:它成为一条纽带,连接家庭与学校、父母与孩子,也连接起每一个真诚关注教育的“我们”。

外研社始终致力于“0-99岁”的教育服务,这不仅是一个出版理念,更体现了我们对教育本质的理解:教育是陪伴人一生的事业。而在这个漫长的过程中,家长是最不可或缺的一环。我们出版这本书,就是希望为所有在陪伴中反思、在反思中成长的家长们,提供一份温暖的“参照”和有力的支持。我们想告诉所有家长:您不是一个人在摸索,您付出的每一份陪伴、做出的每一次尝试,都在悄然塑造着一个美好的未来。

从《我们做对了什么》的故事中,我们可以提炼出几条家庭教育的核心理念。第一,陪伴是最好的教育,家长的陪伴是孩子成长中最重要的部分,高质量的陪伴不仅仅是时间的投入,更是情感的连接。孩子需要的不是“完美的父母”,而是愿意倾听、理解和支持他们的父母。第二,反思是成长的起点,在教育孩子的过程中,家长难免会遇到困惑和挫折,关键在于能否通过反思找到问题的根源,并调整自己的教育方式。正如书中的家长所说,“教育的过程,也是家长自我成长的过程”。第三,家校协同是孩子全面发展的重要保障,只有家长与学校形成合力,才能为孩子提供更全面的成长支持,让孩子在家校协同的温暖中健康成长。

这本书从萌芽到绽放,凝聚了许多人的真心与付出。各位主编和作者以毫无保留的自我剖析与真诚分享,为我们呈现了一本充满智慧与温度的“陪伴心得实录”。顾明远先生亲笔为本书题字,谢维和先生倾情作序,两位先生的支持不仅是对书中内容的高度认可,更是对家校携手、共同探索教育之路这一“做对的事”的深切鼓励。此外,许多教育专家也为本书倾注心力,他们以专业的视角和深刻的洞见,赋予了这本书更深厚的内涵与更广阔的视野。

教育是一项缓慢而深远的事业。它需要理念的引领,更需要实践的勇气;需要批判性的反思,也需要建设性的行动。我们相信,每一份微小力量的汇聚,都是推动孩子健康快乐成长的磅礴能量。每一次思想碰撞、每一回真诚对话,都能成为家校协同育人的宝贵契机,能让教育的共识静静生根,也能让教育的力量徐徐生长。而当越来越多的“我”汇聚成“我们”,一起读,一起思,一起行动,当越来越多的家庭与学校携手并肩,教育的土壤便会愈加肥沃,孩子的未来便更有希望。

期待这本书能走进更多的家庭,点亮更多的对话,帮助更多父母和教育者找回教育的初心与信心。也期待我们共同在这条温暖的陪伴之路上,走得更加从容、更加坚定——因为最好的教育,终将发生在生命与生命的彼此照亮之中。

《我们做对了什么——北京十一学校家长的陪伴与反思》,刘华蓉、刘艳凯、张智慧主编,外语教学与研究出版社2025年7月出版